テディスの学び

つくりながら、考えていく。

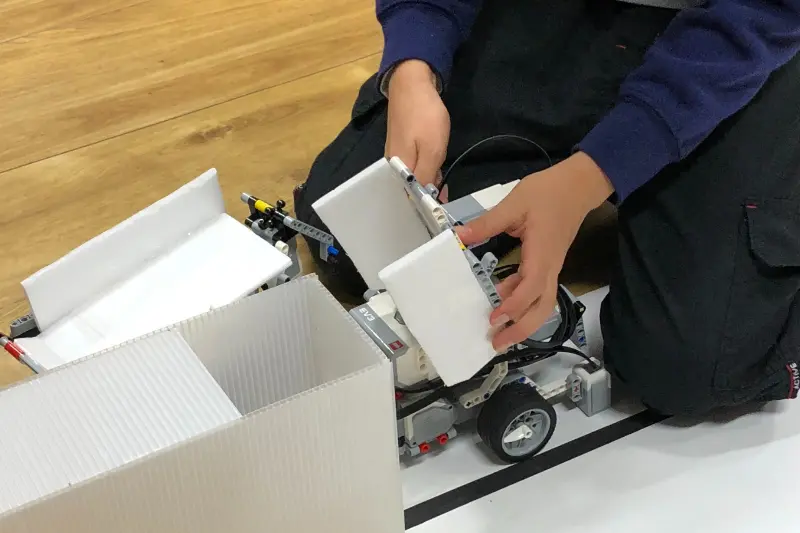

テディスは、ロボット制作とプログラミングを通して、

子どもが「考えながら手を動かす」時間を大切にする教室です。

決められた手順をなぞるのではなく、

まずつくってみる。

うまくいかなければ、直してみる。

試しながら、自分なりのやり方を見つけていく。

その繰り返しの中で、

子どもたちは自分の頭で考え、工夫し、乗り越える力を育てていきます。

テディスは、

ロボット制作とプログラミングを通して、

子どもが「考えながら手を動かす」

時間を大切にする教室です。

決められた手順をなぞるのではなく、

まずつくってみる。

うまくいかなければ、直してみる。

試しながら、自分なりのやり方を見つけていく。

その繰り返しの中で、

子どもたちは自分の頭で考え、工夫し、

乗り越える力を育てていきます。

学びの出発点は、「正解」ではなく「!?」

学びの出発点は、

「正解」ではなく「!?」

いまの子どもたちは、

とても早い段階から

「正解はどれか」「どうすれば評価されるか」

を考える環境に置かれています。

テディスでは、

その前に立ち止まりたいと考えています。

「えっ?」

「なんだこれ?」

「ちょっと気になる」

そんな、心や身体が先に動く瞬間こそが、

本来の学びのはじまりだと考えているからです。

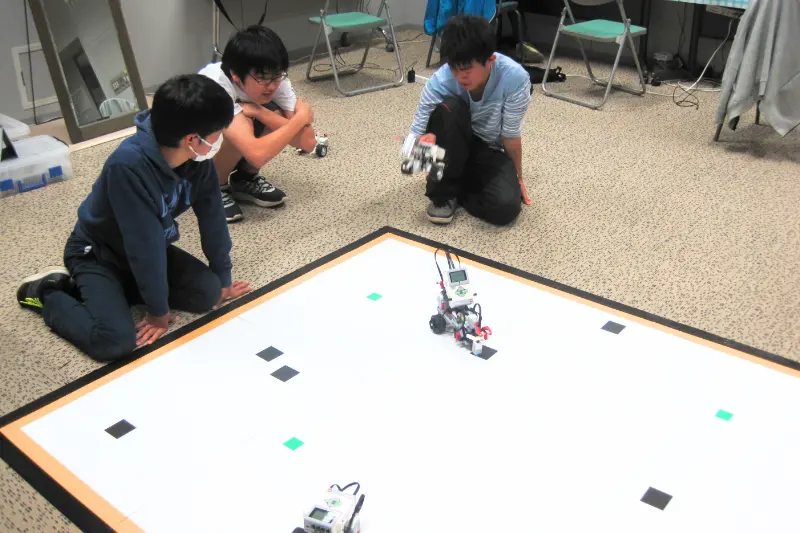

失敗は、チャレンジの結果

テディスでは、

失敗を「ダメなこと」として扱いません。

うまくいかなかったことは、

試してみた証拠。

考えた証拠。

そして、次に進むためのヒントです。

失敗を振り返り、

笑い合い、

もう一度やってみる。

その積み重ねが、

折れにくく、しなやかな思考を育てます。

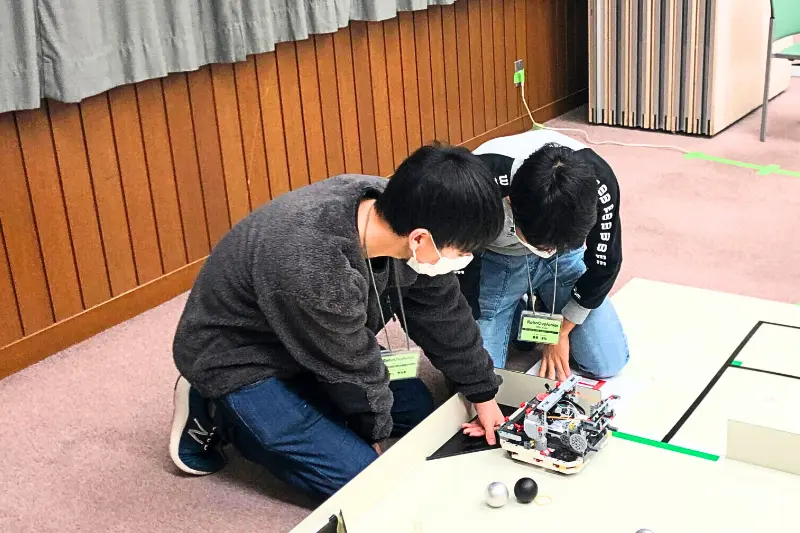

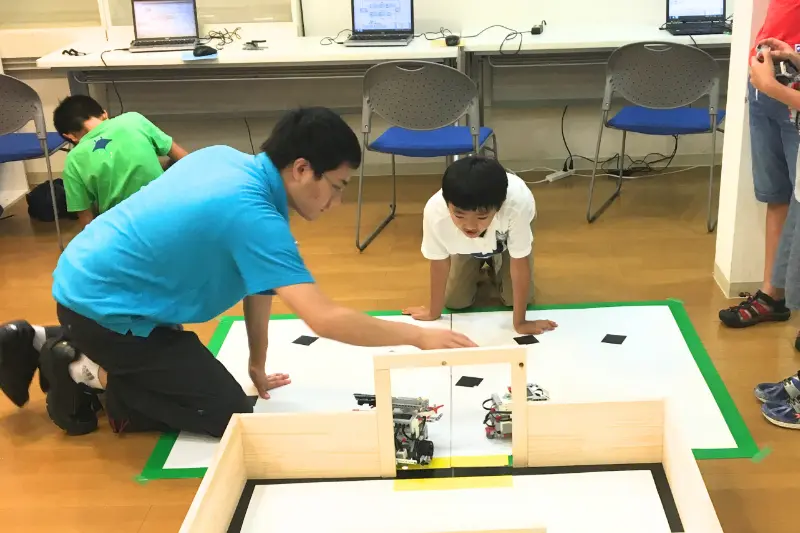

教えるのではなく、共につくる

テディスの講師は、

答えを先に教える存在ではありません。

子どもの手元を見つめ、

迷いや試行錯誤に寄り添い、

一緒に考える伴走者です。

「どうしたい?」

「何を試してみる?」

そんな問いかけを通して、

子ども自身の思考を引き出していきます。

できるようになった、よりも向き合い方が変わった、を大切に

できるようになった、よりも

向き合い方が変わった、を大切に

テディスが目指すのは、

短期的な成果やスキルの量ではありません。

・すぐに諦めなくなった

・試すことを怖がらなくなった

・自分の考えを言葉にしようとするようになった

そんな**「学びへの向き合い方の変化」**こそが、

この先も続いていく力になると考えています。

テディスが目指すのは、

短期的な成果やスキルの量ではありません。

・すぐに諦めなくなった

・試すことを怖がらなくなった

・自分の考えを言葉にしようとするようになった

そんな**「学びへの向き合い方の変化」**こそが、

この先も続いていく力になると考えています。

テディスの学びが育てたいもの

- 正解を探す力より、考え続ける力

- 失敗を避ける態度より、試してみる勇気

- 言われた通りに動く力より、自分で決める力

ロボットやプログラミングは、

そのための道具です。

学びは、

「できるようになる」ためだけのものではない。

「向き合い続けられる自分」を育てるもの。

それが、テディスの考える学びです。

ロボットやプログラミングは、

そのための道具です。

学びは、

「できるようになる」

ためだけのものではない。

「向き合い続けられる自分」

を育てるもの。

それが、テディスの考える学びです。