思い通りに動かなくて、思わず「なんでだろう?」と首をかしげる。それでもあきらめずに、原因を探して修正する。

そんな子どもたちの姿が、テディスの教室では日常です。「どんなことをしているのか?」その一部を、ぜひご覧ください。

ブロック・ビルダーの授業例

夏がきたら、シロクマたちは大ピンチ!

寒い国からやってきたシロクマは、暑い太陽がとっても苦手です。

「どうしたら涼しくしてあげられるかな?」と子どもたちは頭をひねり、囲いの中に涼しくなる工夫をレゴ®ブロックでカタチにしていきます。

完成したら、囲いの中と外に氷を置き、ライトで太陽を再現。

氷の溶け方を比べながら、「本当に涼しくできた?」を実験・検証!

自分のアイデアがうまくいくか、ワクワクしながら試す時間です。

「はたらく車」って、どんなお仕事をしているの?

絵本をきっかけに、それぞれの車がどんな場面で活躍し、どんな役割を果たしているのかをみんなで考えます。

今回は「荷物をたくさん運ぶトラック」がテーマ。

「荷物が落ちないようにするには?」「もっとたくさん積むには?」――そんな問いに、講師と一緒にアイデアを出し合いながら、頑丈なトラックをつくります。

つくる途中で「どうすれば壊れにくくなるかな?」と試行錯誤を重ね、自分だけの“はたらく車”が完成したときの達成感はひとしお。

ものづくりの楽しさと、工夫する面白さがぎゅっと詰まった授業です。

カードに描かれた一部分のヒントをもとに、足がV字型になった橋づくりに挑戦!

でも、カードに写っているのは橋の一部だけ。見えていない部分は、自分の想像力と、これまでに学んできた構造の知識を総動員して組み立てます。完成したら、橋のどんなところが強さの秘密なのか、みんなで観察・実験!「どうして倒れにくいの?」「もっと強くするには?」――そんな発見も飛び出します。

最後は、お友だちと橋をつなげて、大きなひとつの橋に!

協力して仕上げる達成感と、美しい橋ができあがる感動を味わう時間です。

トラックの荷台に、いったいどれだけの荷物が積めるかな?

目で見て大きさや形を想像しながら、数を予想する「見積もりゲーム」にチャレンジします。

登場するのは、大小さまざまな荷物たち。丸いもの、薄いもの、不思議な形のものもあって、どれをどう積もうか考えるだけでワクワク!さらに、ブロックを使って「このサイズの荷物をつくってね」というミッションにも挑戦。

予想と結果を比べながら、楽しんでいるうちに、自然と「空間の見方」が身についていきます。遊びの中に、しっかり“アーリーマス(初期の数・量・空間の感覚)”がつまったレッスンです。

シロクマを冷やして

夏がきたら、シロクマたちは大ピンチ!

寒い国からやってきたシロクマは、暑い太陽がとっても苦手です。

「どうしたら涼しくしてあげられるかな?」と子どもたちは頭をひねり、囲いの中に涼しくなる工夫をレゴ®ブロックでカタチにしていきます。

完成したら、囲いの中と外に氷を置き、ライトで太陽を再現。

氷の溶け方を比べながら、「本当に涼しくできた?」を実験・検証!

自分のアイデアがうまくいくか、ワクワクしながら試す時間です。

はたらく車

「はたらく車」って、どんなお仕事をしているの?

絵本をきっかけに、それぞれの車がどんな場面で活躍し、どんな役割を果たしているのかをみんなで考えます。

今回は「荷物をたくさん運ぶトラック」がテーマ。

「荷物が落ちないようにするには?」「もっとたくさん積むには?」――そんな問いに、講師と一緒にアイデアを出し合いながら、頑丈なトラックをつくります。

つくる途中で「どうすれば壊れにくくなるかな?」と試行錯誤を重ね、自分だけの“はたらく車”が完成したときの達成感はひとしお。

ものづくりの楽しさと、工夫する面白さがぎゅっと詰まった授業です。

V字型の橋をつくろう!

カードに描かれた一部分のヒントをもとに、足がV字型になった橋づくりに挑戦!

でも、カードに写っているのは橋の一部だけ。見えていない部分は、自分の想像力と、これまでに学んできた構造の知識を総動員して組み立てます。完成したら、橋のどんなところが強さの秘密なのか、みんなで観察・実験!「どうして倒れにくいの?」「もっと強くするには?」――そんな発見も飛び出します。

最後は、お友だちと橋をつなげて、大きなひとつの橋に!

協力して仕上げる達成感と、美しい橋ができあがる感動を味わう時間です。

どれだけ積める?(アール―マス)

トラックの荷台に、いったいどれだけの荷物が積めるかな?

目で見て大きさや形を想像しながら、数を予想する「見積もりゲーム」にチャレンジします。

登場するのは、大小さまざまな荷物たち。丸いもの、薄いもの、不思議な形のものもあって、どれをどう積もうか考えるだけでワクワク!さらに、ブロックを使って「このサイズの荷物をつくってね」というミッションにも挑戦。

予想と結果を比べながら、楽しんでいるうちに、自然と「空間の見方」が身についていきます。遊びの中に、しっかり“アーリーマス(初期の数・量・空間の感覚)”がつまったレッスンです。

キッズ・クリエーターの授業例

「高いところまでどうやって持ち上げるの?」

今回は、重たいものをラクに持ち上げるしくみ「滑車」をテーマに、クレーンのモデルをつくって探究します。まずは図鑑などを使って、滑車がどんなマシンに使われているかをみんなで調査!実際にモデルを組み立てながら、滑車と紐を組み合わせることで、力を小さくして物を引き上げられることに気づいていきます。

もっと高く、もっとスムーズに動かすにはどうしたらいい?工夫や改良を重ねながら、“しくみが動く楽しさ”をたっぷり味わえる授業です。

テコやギア、滑車など、身のまわりの「動くしくみ」にふれながら、遊び感覚で“しくみのヒミツ”を学んでいきます。レゴ®ブロックを使ってつくって、さわって、動かして――。ただ見ているだけでは気づけない、しくみの意味や面白さを、体験を通して実感します。

「どうして動くの?」「もっと工夫できるかな?」という疑問が、学びへの入り口に。ブロック・ビルダーで育てた創造力と表現力を土台に、考える力と試してみる力が、ぐんと伸びていきます。

ギアを組み合わせると、動きのスピードはどう変わる?自分の手で確かめながら、ギアのしくみを深く探究します。

まずは、大きさの違うギアを組み合わせて、どんなふうに回転のスピードが変わるかを観察。「歯の数が多いと?」「小さいギアと組み合わせると?」など、気づいたことを記録しながら、ギアとスピードの関係を整理していきます。

さらに、間にアイドラーギアを入れると…?動きの向きや伝わり方にも注目し、試行錯誤で答えを見つけます。「なんでこうなるの?」という小さな疑問を出発点に、自分の力で“なるほど”を積み重ねていく、理系マインドが芽生える探究型の授業です。

モーターの回転が、どうやってワニの口の開け閉めに使われているのか?クラウンギアで向きを変え、滑車で動きを伝える“ベルトドライブ”のしくみを観察しながら、ワニのモデルを組み立てます。

さらに、ワニの口の中にはモーションセンサーが!何かが近づくと、自動で「パクッ」と口が閉じて、また開く…そんな“しくみとセンサー”の連携にも注目します。

しくみを理解したら、いよいよプログラミング。「どうすれば、思った通りのタイミングで動くのか?」しくみと動きのつながりを試行錯誤しながら、自分だけの“かしこいワニ”を完成させましょう!

滑車「クレーン~滑車のヒミツ」

「高いところまでどうやって持ち上げるの?」

今回は、重たいものをラクに持ち上げるしくみ「滑車」をテーマに、クレーンのモデルをつくって探究します。まずは図鑑などを使って、滑車がどんなマシンに使われているかをみんなで調査!実際にモデルを組み立てながら、滑車と紐を組み合わせることで、力を小さくして物を引き上げられることに気づいていきます。

もっと高く、もっとスムーズに動かすにはどうしたらいい?工夫や改良を重ねながら、“しくみが動く楽しさ”をたっぷり味わえる授業です。

ギア「しくみで回せ!めざせ最強コマ」

テコやギア、滑車など、身のまわりの「動くしくみ」にふれながら、遊び感覚で“しくみのヒミツ”を学んでいきます。レゴ®ブロックを使ってつくって、さわって、動かして――。ただ見ているだけでは気づけない、しくみの意味や面白さを、体験を通して実感します。

「どうして動くの?」「もっと工夫できるかな?」という疑問が、学びへの入り口に。ブロック・ビルダーで育てた創造力と表現力を土台に、考える力と試してみる力が、ぐんと伸びていきます。

ギア「速さのヒミツを解き明かせ!」

ギアを組み合わせると、動きのスピードはどう変わる?自分の手で確かめながら、ギアのしくみを深く探究します。

まずは、大きさの違うギアを組み合わせて、どんなふうに回転のスピードが変わるかを観察。「歯の数が多いと?」「小さいギアと組み合わせると?」など、気づいたことを記録しながら、ギアとスピードの関係を整理していきます。

さらに、間にアイドラーギアを入れると…?動きの向きや伝わり方にも注目し、試行錯誤で答えを見つけます。「なんでこうなるの?」という小さな疑問を出発点に、自分の力で“なるほど”を積み重ねていく、理系マインドが芽生える探究型の授業です。

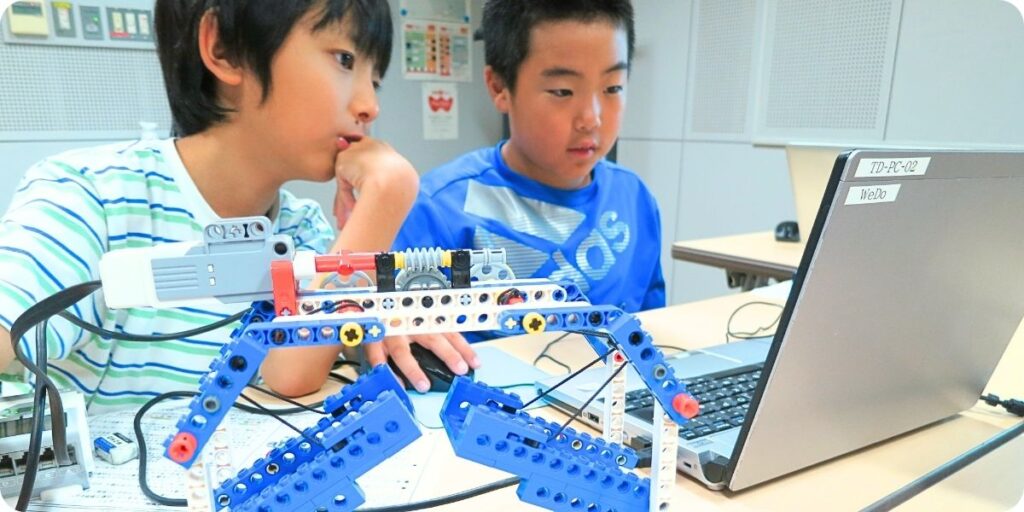

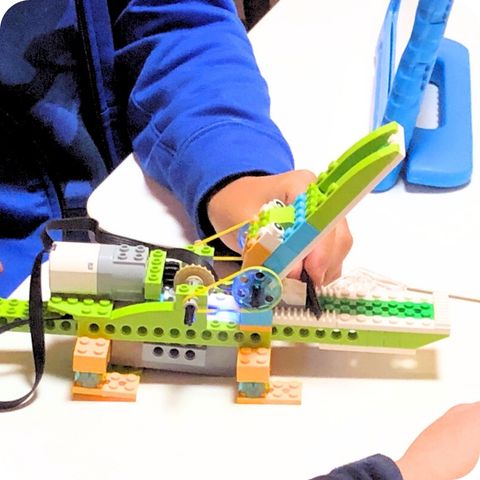

WeDo2.0「腹ペコワニ」

モーターの回転が、どうやってワニの口の開け閉めに使われているのか?クラウンギアで向きを変え、滑車で動きを伝える“ベルトドライブ”のしくみを観察しながら、ワニのモデルを組み立てます。

さらに、ワニの口の中にはモーションセンサーが!何かが近づくと、自動で「パクッ」と口が閉じて、また開く…そんな“しくみとセンサー”の連携にも注目します。

しくみを理解したら、いよいよプログラミング。「どうすれば、思った通りのタイミングで動くのか?」しくみと動きのつながりを試行錯誤しながら、自分だけの“かしこいワニ”を完成させましょう!

ジュニア・エンジニアの授業例

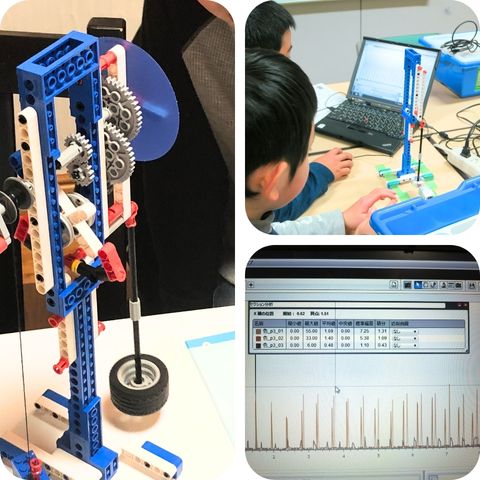

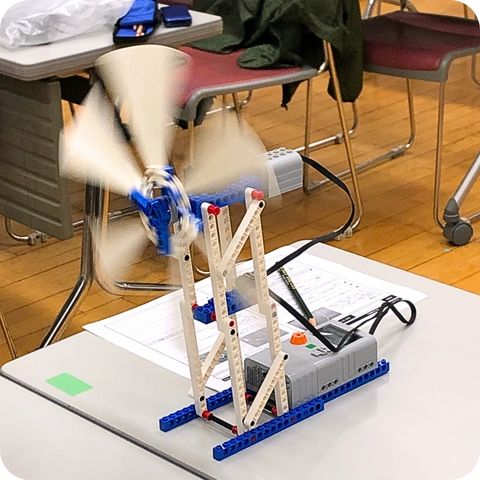

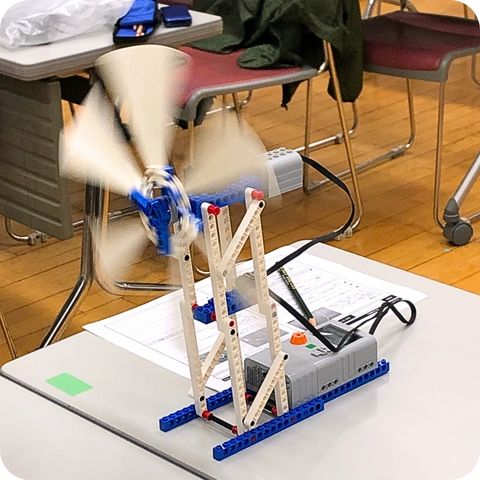

振り子の動きって、見ているだけでもなんだか不思議。そんな「揺れるしくみ」を使って、子どもたちが自分だけの時計を作ります。

振り子の長さや重さを変えると、針の進む速さも変わるの?そんな疑問をロボティックス教材のデータロギング機能を使って実験します。自分の手で試しながら確かめていくうちに、自然と「どうして?」が生まれて、理科の世界に引き込まれていきます。

振り子の等時性が見つかったら、1分をぴったり計れる時計に改造。何度も工夫を重ねる姿はまるで小さな研究者。

一見むずかしそうな“振り子の原理”も、楽しい制作と実験を通して、子どもたち自身がしっかりと理解していきます。

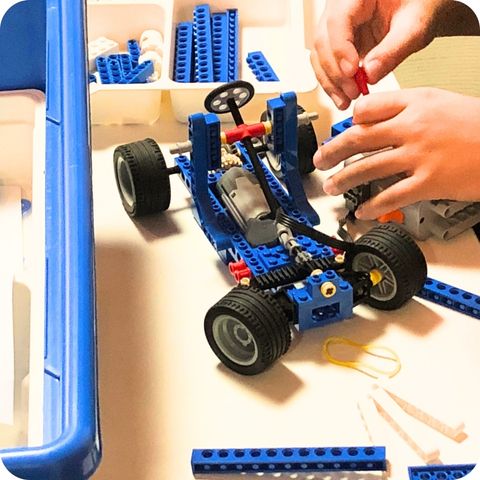

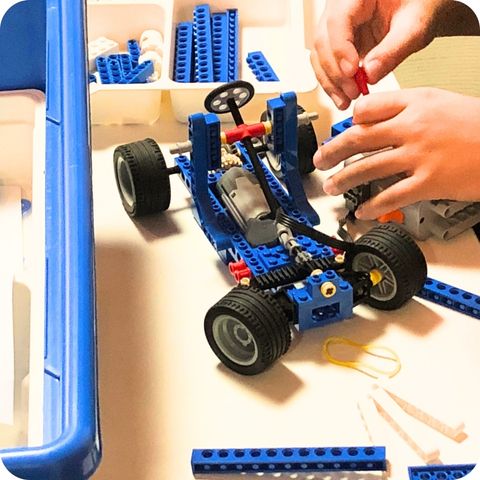

「車はどうやって曲がっているの?」そんな素朴な疑問からスタート!じつは本物の車には、前輪を左右に動かす「ラックギア」、左右のタイヤの回転差を調整する「デファレンシャルギア」といった、複雑だけど理にかなったしくみが使われています。

ここまで学んできたギアや軸の知識を活かして、曲がるしくみを研究。観察や実験を通じて理解を深めたら、本物の車と同じしくみでハンドル操作ができる車の制作にチャレンジ!

試行錯誤しながら、よりリアルな“自分だけの車”を作り上げる、探究の時間です。

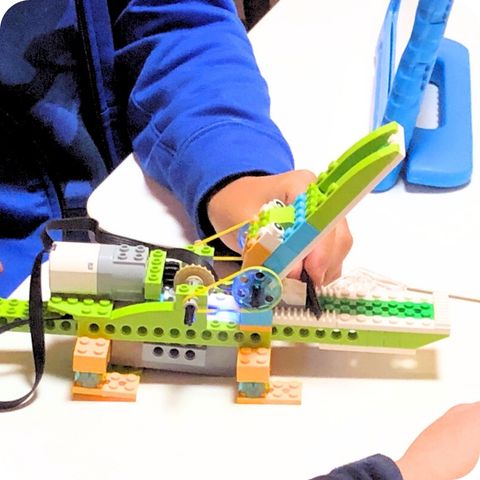

コチコチ時計

振り子の動きって、見ているだけでもなんだか不思議。そんな「揺れるしくみ」を使って、子どもたちが自分だけの時計を作ります。

振り子の長さや重さを変えると、針の進む速さも変わるの?そんな疑問をロボティックス教材のデータロギング機能を使って実験します。自分の手で試しながら確かめていくうちに、自然と「どうして?」が生まれて、理科の世界に引き込まれていきます。

振り子の等時性が見つかったら、1分をぴったり計れる時計に改造。何度も工夫を重ねる姿はまるで小さな研究者。

一見むずかしそうな“振り子の原理”も、楽しい制作と実験を通して、子どもたち自身がしっかりと理解していきます。

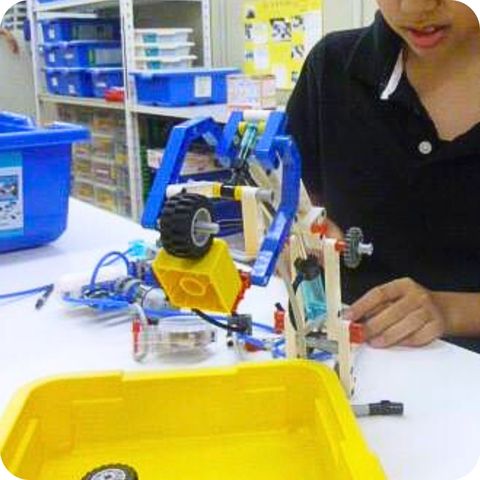

ハンドルで曲がる車

「車はどうやって曲がっているの?」そんな素朴な疑問からスタート!じつは本物の車には、前輪を左右に動かす「ラックギア」、左右のタイヤの回転差を調整する「デファレンシャルギア」といった、複雑だけど理にかなったしくみが使われています。

ここまで学んできたギアや軸の知識を活かして、曲がるしくみを研究。観察や実験を通じて理解を深めたら、本物の車と同じしくみでハンドル操作ができる車の制作にチャレンジ!

試行錯誤しながら、よりリアルな“自分だけの車”を作り上げる、探究の時間です。

ジュニア・インベンターの授業例

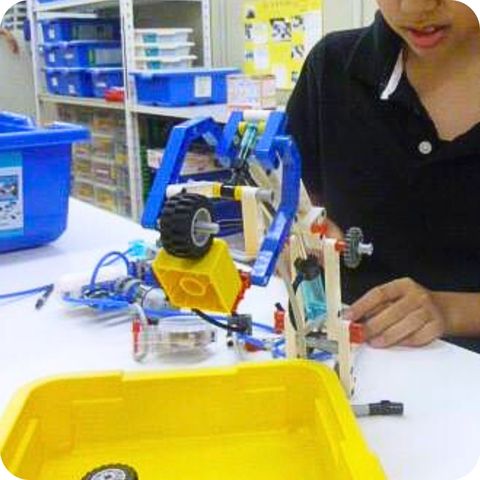

身のまわりの工場や倉庫で大活躍しているロボットアーム。今回はそのしくみに挑戦します。物を「拾って」「動かして」「置く」というシンプルな作業も、実はとても繊細で奥が深い。だからこそ、どうやったら効率よく、無駄なく動かせるかを考える力が育ちます。

ロボットアームの組み立てからスタート。実際に動かしながら、「この順番で動かした方がスムーズに運べる!」「ここを変えるとスピードアップできるかも?」と、試行錯誤をくり返します。

難しそうに見える“空気の力”も、自分の手で触れ、動かし、確かめることでぐんと身近に。効率を意識した設計に挑戦する姿は、まさに“発明家”そのものです。

風車の回転エネルギーから電気を生み出す「風力発電」。この授業では、風の力を電気に変えるしくみを、ブロックや発電モジュールを使って実際に再現・研究します。

「もっとたくさん発電するには?」「プロペラの形や枚数で何が変わる?」

効率よく風からエネルギーを得るために、さまざまな条件を変えながら試行錯誤。

風という“見えない力”を、目で見える“電気のちから”に変える体験を通して、

運動エネルギーから電気エネルギーへの変換のしくみを、手を動かしながら深く理解していきます。

太陽の動きに合わせて、ソーラーパネルが自動で向きを変える。そんなしくみが実際にどう働いているのか、子どもたちが自分の手で再現します。

日周運動に見立てたライトの動きを追いかけるようにソーラーパネルの動きをプログラムで制御。さらに、発電された電力のデータをEV3のブロックに送って、パソコンでグラフ化。理科とプログラミング、そしてデータ分析の学びが、ひとつの体験の中でつながっていきます。

「この角度だとたくさん電気がたまるね!」と、子どもたちは数字の変化に夢中。思いどおりにいかないときも、「どうして?」と立ち止まり、自分で修正していく姿には、たくましさすら感じられます。

空気力学セット「ロボットアーム」

身のまわりの工場や倉庫で大活躍しているロボットアーム。今回はそのしくみに挑戦します。物を「拾って」「動かして」「置く」というシンプルな作業も、実はとても繊細で奥が深い。だからこそ、どうやったら効率よく、無駄なく動かせるかを考える力が育ちます。

ロボットアームの組み立てからスタート。実際に動かしながら、「この順番で動かした方がスムーズに運べる!」「ここを変えるとスピードアップできるかも?」と、試行錯誤をくり返します。

難しそうに見える“空気の力”も、自分の手で触れ、動かし、確かめることでぐんと身近に。効率を意識した設計に挑戦する姿は、まさに“発明家”そのものです。

エネルギーセット「風力発電」

風車の回転エネルギーから電気を生み出す「風力発電」。この授業では、風の力を電気に変えるしくみを、ブロックや発電モジュールを使って実際に再現・研究します。

「もっとたくさん発電するには?」「プロペラの形や枚数で何が変わる?」

効率よく風からエネルギーを得るために、さまざまな条件を変えながら試行錯誤。

風という“見えない力”を、目で見える“電気のちから”に変える体験を通して、

運動エネルギーから電気エネルギーへの変換のしくみを、手を動かしながら深く理解していきます。

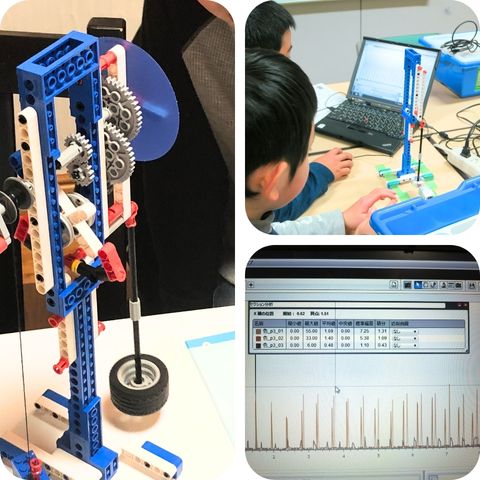

エネルギーセット「ソーラーステーション」

太陽の動きに合わせて、ソーラーパネルが自動で向きを変える。そんなしくみが実際にどう働いているのか、子どもたちが自分の手で再現します。

日周運動に見立てたライトの動きを追いかけるようにソーラーパネルの動きをプログラムで制御。さらに、発電された電力のデータをEV3のブロックに送って、パソコンでグラフ化。理科とプログラミング、そしてデータ分析の学びが、ひとつの体験の中でつながっていきます。

「この角度だとたくさん電気がたまるね!」と、子どもたちは数字の変化に夢中。思いどおりにいかないときも、「どうして?」と立ち止まり、自分で修正していく姿には、たくましさすら感じられます。

まずは、体験してみてください。

きっと、わが子の“いつもと違う表情”が見られます。

ブロックを手に取った瞬間から、子どもたちは夢中になります。「どうやったらうまく動く?」「これが正解かな?」考えて、試して、また考えて――。その姿は、まるで“遊び”のようでありながら、“学び”そのものです。

体験授業では、実際のクラスと同じように、「みつかる」「ティンカリング」「できちゃった」 — 学びの3つのステップの中で、子どもが自分の頭と手を使って試行錯誤するプロセスを体感できます。

テディスの講師が一人ひとりに寄り添い、初めての子でも安心して取り組めるようサポートします。保護者の方には、学びの様子を間近で見ていただくことで、テディスの考え方や指導方針もご理解いただけます。