子ども自身の「!?」からはじまる学び

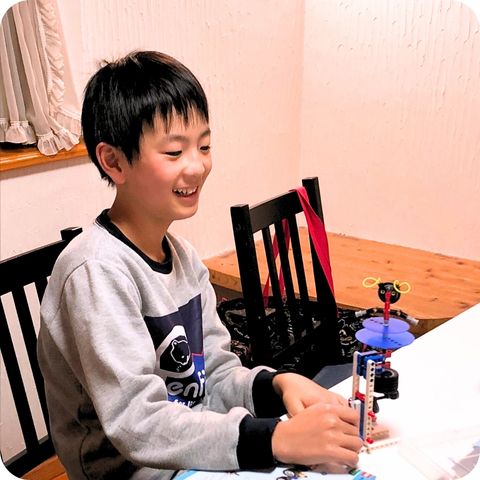

テディスでは、子どもたちが「自分でやってみたい」と思える瞬間を何よりも大切にしています。

興味や関心から始まる学びは、強く、深く、そして長く続きます。正解を教わるのではなく、自らの手と頭を使って試し、考え、工夫する。そのプロセスを通して、本物の知識とスキル、そして「生きる力」が育まれると私たちは信じています。

学びの土台「Feel度Walk」

しなやかでタフなマインドを育てる、学びの“はじまりの一歩”

ディスのすべての学びの出発点には、「Feel度Walk(ふぃーるど・うぉーく)」があります。これは、テーマや正解を決めずに、思いついたことを自由に試してみる活動。一見「遊び」に見えるこのプロセスが、実はとても重要です。

いまの子どもたちは、失敗を避け、正解を求める傾向が強くなっています。そんな彼らが、「なんとなくやってみたくなる」体験を通じて、「失敗しても大丈夫」「学ぶっておもしろい」という感覚を取り戻す。それが、後の学びで必要となるしなやかでタフなマインドの土台になります。

Feel度Walkは、自らの手で試すことを楽しむ力、問いを見つける力、そして自分の頭で考える姿勢を育てる“探究心のウォームアップ”。この土台があるからこそ、その後の本格的な学びにも主体的に取り組めるのです。

あるいて、あつめて、おもしろがる「Feel度Walk」とは?

教えないで学ぶ。「3ステップ」で深まる探究サイクル

テディスの学びは、「教わる」ことではなく、「自分で気づき、試して、できた!」という体験をデザインすることに重きを置いています。そのために、どのコースでも次の3つのステップで学びを進めています。

STEP1「みつかる」 — “気づき”のステップ

まずは原理モデルを制作して、実験からスタート。

「なぜこうなるんだろう?」という疑問が自然に湧いてくるようなしかけを通して、子どもの「気づき」を引き出します。

答えを教えるのではなく、自分の中に芽生えた問いが、学びを進める原動力になります。

この3ステップを通じて、「原理の理解」「構造の発想」「プログラミング的思考」などのスキルが、子ども自身の中に“気づけば自然と身についている”。それが、テディスの探究的な学びの魅力です。

子どもたちの「やってみたい!」という気持ちを大切にしながらも、発達段階に応じて無理なくステップアップできるよう、各年齢や経験に合わせた学びの設計を行っています。

感覚的な遊びから、論理的な探究へと自然に移行できるように、思考力、マインド、協働の成長段階を丁寧に踏まえたコンテンツ構成です。

「子どもにとってちょうどいいチャレンジ」とは?

ひとりで、みんなで。試行錯誤の中にある「コラボレーション」

テディスの学びでは、「コラボレーション(協働)」も大切なキーワードです。他者の視点に触れることで、自分では思いつかない発想や気づきを得られるのが、協働することの面白さの一つです。

子ども同士のコミュニケーションはもちろん、子どもと講師、子どもと保護者といったさまざまな関係性の中で、「一緒に考える・つくる・楽しむ」ことが、学びの場をより豊かにしてくれます。

正解のない問いに向き合うからこそ、他者とのつながりが大きな力になります。これらは、将来どんな分野にも必要とされる「非認知能力」や「社会的スキル」につながっていくと私たちは考えています。

- コミュニケーション力

- 多様な視点を受け入れる柔軟性

- 自分とは違うアプローチへの好奇心

「教える人」じゃない。子どもと一緒に学びをつくる講師

主体的に学ぶ上で大切なことの一つ、講師のかかわり方。

テディスの講師は、「教え込む」、「引き上げる」ではなく、子どもたちの気づきや挑戦を「そっと支える」スタンスです。子どもたちが手を動かしながら自分で考えられるように、講師は試行錯誤のプロセスを一緒に楽しみながら、ポジティブな体験となるよう、必要なタイミングでそっと支えてあげます。

- 失敗を繰り返す子には、「なんでこうなったと思う?」と一緒にふり返る時間を。

- 自信がない子には、「面白い工夫だね!」とチャレンジを肯定する声かけを。

- 仲間とぶつかってしまう子には、「そのアイデアもいいね。どう組み合わせられるかな?」と対話を導く。

こうした関わりを通じて、子どもたちは「考えることが楽しい」「自分でやってみたい」「みんなでつくるって面白い」という実感を積み重ねていきます。

まとめ:学びを、子どものものに

テディスが目指すのは、「知識を教える」ことではなく、学びそのものを子どもたちの手に取り戻すことです。遊びと学びの境界があいまいな時期だからこそ、楽しみながら、でも本質的な力を身につけていく──。そんな体験を、ひとつでも多く届けたいと私たちは願っています。

子ども自身の「!?」から

はじまる学び

テディスでは、子どもたちが

「自分でやってみたい」と思える瞬間

を何よりも大切にしています。

興味や関心から始まる学びは、強く、深く、そして長く続きます。正解を教わるのではなく、自らの手と頭を使って試し、考え、工夫する。そのプロセスを通して、本物の知識とスキル、そして「生きる力」が育まれると私たちは信じています。

学びの土台「Feel度Walk」

しなやかでタフなマインドを育てる、学びの

“はじまりの一歩”

ディスのすべての学びの出発点には、「Feel度Walk(ふぃーるど・うぉーく)」があります。これは、テーマや正解を決めずに、思いついたことを自由に試してみる活動。一見「遊び」に見えるこのプロセスが、実はとても重要です。

いまの子どもたちは、失敗を避け、正解を求める傾向が強くなっています。そんな彼らが、「なんとなくやってみたくなる」体験を通じて、「失敗しても大丈夫」「学ぶっておもしろい」という感覚を取り戻す。それが、後の学びで必要となるしなやかでタフなマインドの土台になります。

Feel度Walkは、自らの手で試すことを楽しむ力、問いを見つける力、そして自分の頭で考える姿勢を育てる“探究心のウォームアップ”。この土台があるからこそ、その後の本格的な学びにも主体的に取り組めるのです。

あるいて、あつめて、おもしろがる

「Feel度Walk」とは?

教えないで学ぶ。「3ステップ」で

深まる探究サイクル

テディスの学びは、「教わる」ことではなく、「自分で気づき、試して、できた!」という体験をデザインすることに重きを置いています。そのために、どのコースでも次の3つのステップで学びを進めています。

STEP1「みつかる」

“気づき”のステップ

まずは原理モデルを制作して、実験からスタート。

「なぜこうなるんだろう?」という疑問が自然に湧いてくるようなしかけを通して、子どもの「気づき」を引き出します。

答えを教えるのではなく、自分の中に芽生えた問いが、学びを進める原動力になります。

この3ステップを通じて、「原理の理解」「構造の発想」「プログラミング的思考」などのスキルが、子ども自身の中に“気づけば自然と身についている”。

それが、テディスの探究的な学びの魅力です。

子どもたちの「やってみたい!」という気持ちを大切にしながらも、発達段階に応じて無理なくステップアップできるよう、各年齢や経験に合わせた学びの設計を行っています。

感覚的な遊びから、論理的な探究へと自然に移行できるように、思考力、マインド、協働の成長段階を丁寧に踏まえたコンテンツ構成です。

「ちょうどいいチャレンジ」とは?

ひとりで、みんなで。試行錯誤の中にある「コラボレーション」

テディスの学びでは、「コラボレーション(協働)」も大切なキーワードです。他者の視点に触れることで、自分では思いつかない発想や気づきを得られるのが、協働することの面白さの一つです。

子ども同士のコミュニケーションはもちろん、子どもと講師、子どもと保護者といったさまざまな関係性の中で、「一緒に考える・つくる・楽しむ」ことが、学びの場をより豊かにしてくれます。

正解のない問いに向き合うからこそ、他者とのつながりが大きな力になります。これらは、将来どんな分野にも必要とされる「非認知能力」や「社会的スキル」につながっていくと私たちは考えています。

- コミュニケーション力

- 多様な視点を受け入れる柔軟性

- 自分とは違うアプローチへの好奇心

「教える人」じゃない。

子どもと一緒に学びをつくる講師

主体的に学ぶ上で大切なことの一つ、講師のかかわり方。

テディスの講師は、「教え込む」、「引き上げる」ではなく、子どもたちの気づきや挑戦を「そっと支える」スタンスです。子どもたちが手を動かしながら自分で考えられるように、講師は試行錯誤のプロセスを一緒に楽しみながら、ポジティブな体験となるよう、必要なタイミングでそっと支えてあげます。

- 失敗を繰り返す子には、「なんでこうなったと思う?」と一緒にふり返る時間を。

- 自信がない子には、「面白い工夫だね!」とチャレンジを肯定する声かけを。

- 仲間とぶつかってしまう子には、「そのアイデアもいいね。どう組み合わせられるかな?」と対話を導く。

こうした関わりを通じて、子どもたちは「考えることが楽しい」「自分でやってみたい」「みんなでつくるって面白い」という実感を積み重ねていきます。

まとめ:学びを、子どものものに

テディスが目指すのは、「知識を教える」ことではなく、学びそのものを子どもたちの手に取り戻すことです。遊びと学びの境界があいまいな時期だからこそ、楽しみながら、でも本質的な力を身につけていく──。そんな体験を、ひとつでも多く届けたいと私たちは願っています。